EFRE - FuE Verbundprojekt

Saxy Plastics - Entwicklung biologischer und vollständig recycelbarer Kunststoffe aus lokalen Abfällen

Kunststoffabfälle belasten weltweit Meere, Böden und die Atmosphäre und stellen eine der größten Umweltherausforderungen unserer Zeit dar. Etablierte Recyclingverfahren führen zu Qualitätsverlusten des Rezyklats – eine echte Kreislaufwirtschaft ist somit bisher unmöglich. Auch sogenannte „Biokunststoffe“ konnten sich wegen höherer Produktionskosten und ihrer eingeschränkten Leistungsfähigkeit bisher nicht flächendeckend durchsetzen. Es braucht daher von Grund auf neu konzipierte Materialien, die einerseits robust und vielseitig einsetzbar sind, andererseits jedoch in geschlossenen Kreisläufen gehalten werden können und somit einen echten Mehrwert für Umwelt und Gesellschaft bieten.

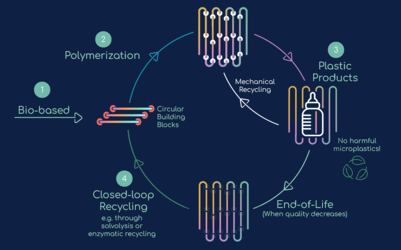

Abbildung 1: Aevoloops Closed-Loop-Recycling-Konzept (rechts) und daraus resultierende verschiedene Verarbeitungsprototypen aus Aevoloops Laborkunststoffen

Aevoloop GmbH als Leadpartner des Verbundprojekts entwickelt solche neuartigen Kunststoffe, die vollständig recycelbar, biobasiert und sogar biologisch abbaubar sind. Das junge Unternehmen aus Leipzig beruht auf den preisgekrönten und prominent publizierten Arbeiten von Dr. Manuel Häußler. Die Weiterentwicklung der Kunststoffe und die Skalierung der Produktionskapazitäten ist Kern des Vorhabens SAXY PLASTICS.

Das Leibniz-Institut für Polymerforschung Dresden e. V. (IPF) ist als einer der Verbundpartner maßgeblich an der Entwicklung anwendungsspezifischer Compounds auf Basis der aevoloop-Polymere beteiligt. Diese maßgeschneiderten Materialsysteme eignen sich unter anderem für den Einsatz in Verpackungen oder technischen Bauteilen. Das IPF widmet sich dabei praxisnahen Schlüsselfragen der Polymerverarbeitung – etwa in den Bereichen Compoundierung, Spritzgießen, Polymerfaserspinnen, 3D-Druck und Folienextrusion – und bildet somit eine wichtige Brücke zwischen dem grundlegenden Verständnis materialwissenschaftlicher Phänomene und der konkreten Entwicklung funktionaler aevoloop-Compounds.

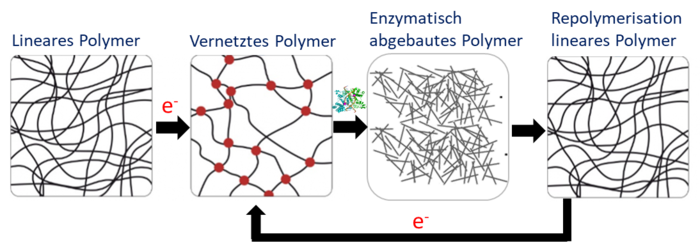

Ein weiterer Forschungsschwerpunkt liegt auf mit Elektronenstrahlen vernetzten aevoloop-Polymernetzwerken. Hierbei steht insbesondere die enzymatische Entnetzbarkeit an der Universität Leipzig im Fokus, da vernetzte Kunststoffe bislang nur schwer recycelbar sind. Ziel ist es, die Kreislauffähigkeit dieser Materialien durch innovative Ansätze im Recycling deutlich zu verbessern.

Die Universität Leipzig bringt ihre Expertise im enzymatischen Recycling von Kunststoffen ein: Sie entwickelt Enzyme, die die aevoloop-Polymere selbst unter milden Bedingungen in ihre Ausgangsmoleküle zerlegen können. Dieses biologische Recyclingverfahren ermöglicht die Einsparung wertvoller Ressourcen. Es hat zudem das Potenzial, den Recyclingmarkt in Zukunft grundlegend zu verändern.

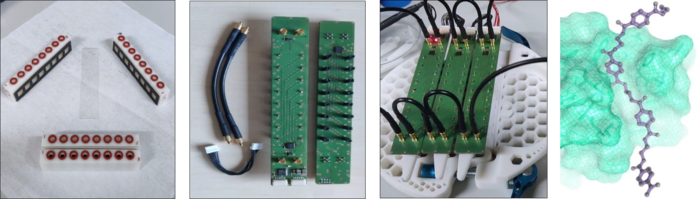

Abbildung 3: Versuchsaufbau zur Impedanzspektroskopie zur Analyse des enzymatisch katalysierten Kunststoffabbaus.

Rechts: Polyester- Kunststoff wird von einer Polyesterhydrolase erkannt und im Anschluss durch Hydrolyse gespalten.

Das Center for the Transformation of Chemistry (CTC) legt den Fokus auf Prozess- und Materialentwicklung im Labor- und Technikumsmaßstab, um den Transfer in industrielle Größenordnungen zu beschleunigen. Dank dieser Zusammenarbeit und der zusätzlichen assoziierten Partner deckt das Konsortium die gesamte Wertschöpfungskette ab – von der Rohstoffproduktion über das Produktdesign bis hin zum Recyclingprozess. Für den Standort Sachsen bedeutet dieses Projekt einen wichtigen Schritt zum weiteren Aufbau einer zukunftsorientierten chemischen Industrie. Durch die enge Verzahnung von Forschung und Anwendung unterstützt das Vorhaben die Entstehung eines Innovationsumfeldes, das Fachkräfte in der Region bindet, neue Arbeitsplätze schafft und Investitionen in nachhaltige Technologien anzieht. Zudem stärken die gemeinsamen Aktivitäten von Unternehmen und wissenschaftlichen Einrichtungen das Image Sachsens als attraktiver Standort für grüne Chemie und zirkuläre Wertschöpfung. So leistet das Projekt einen relevanten Beitrag zur langfristigen Wettbewerbsfähigkeit des Freistaats und setzt wichtige Impulse für verantwortungsbewusste Industriepolitik.